血漿亜鉛濃度は約15 μMであり、血漿中では、亜鉛は大部分が亜鉛タンパク質(約98%)、ついでアミノ酸(約2%)などの低分子に結合し、遊離のZn2+(<1 nM)は極めてわずかであります。ところで、脳を含む身体の亜鉛恒常性を維持するホルモンは知られていません。カルシウムについてはよく知られています。多彩な生理作用を持つ亜鉛ですが、身体の亜鉛恒常性維持のメカニズムが明らかでないのは、血漿中の遊離Zn2+濃度が極めて低く、その濃度と濃度変化を正確に測定できないことが一因と考えられます。

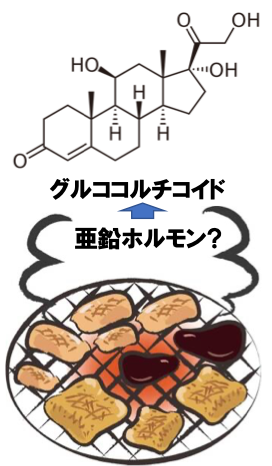

亜鉛摂取が不足すると、血漿亜鉛濃度が低下する(Zn2+濃度はそれに先立ち低下していると考えられますが)ことに先立ち視床下部―下垂体―副腎皮質系が刺激され、血漿グルココルチコイドレベルが増加します。すなわち、亜鉛摂取不足はストレスと同様にこの内分泌系を刺激します。したがって慢性的な亜鉛摂取不足はマウスなどの動物にうつ様症状を惹起します。ヒトでも亜鉛摂取不足とうつ病との関係が指摘されています。また、高齢者では血漿亜鉛濃度は低下し、視床下部―下垂体―副腎皮質系は亢進傾向にあり、夜間での血漿グルココルチコイドレベルが増加します。

血漿グルココルチコイドレベルが増加すると血漿亜鉛レベルが減少します。グルココルチコイドは肝臓などでメタロチオネイン(MT)合成を誘導するために血漿亜鉛を利用します。MTは細胞内Zn2+恒常性に関与することはよく知られていますが、グルココルチコイドが身体の亜鉛恒常性に関与するホルモンである可能性があります。

ポイント 生体内亜鉛を調節するホルモンはグルココルチコイド(コルチゾール)である可能性がある